Jagen auf Löwen

von Andreas Rockstroh

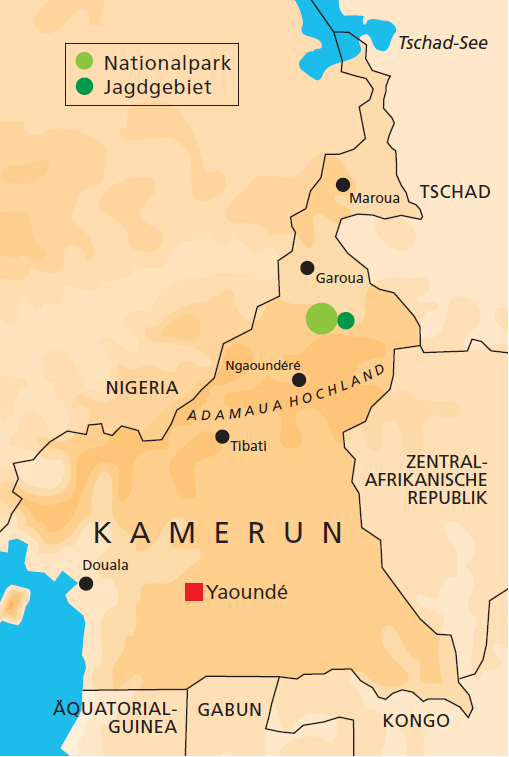

Bis zu diesem Jahr hatte ich drei vergebliche Löwenjagden hinter mir: 1999 eine in Kamerun (am Faro), 2000 eine in Simbabwe (Matetsi) und 2002 eine in Burkina Faso. Doch ich gab nicht auf. Im März ging es wieder „auf die Fährte des Löwen“.

Bei meinem lang gehegten Löwen-jagdwunsch hatte ich allerdings die „Messlatte“ recht hoch gehängt. Ich wollte den Löwen möglichst auf der Fährte, nicht am Bait (Luder) bejagen. In West- und Zentralafrika, in meinen Fällen also Burkina Faso und Kamerun, ist das Anludern von Löwen ohnehin verboten. In Simbabwe wäre ich wahrscheinlich schwach geworden, aber dort war keines der Luder angenommen, ja, wir fanden noch nicht einmal eine frische Fährte.

Im März zog es mich also wieder ins geliebte Kamerun, nachdem ich mich intensiv

mit den dortigen Jagdgebieten und Berufsjägern beschäftigt hatte.

Gute Löwenchancen schien es in den Konzessionen am Bénué-Nationalpark (180 000 Hektar) zu geben. Das Jagdgebiet Janick Pelleterets (100 000 Hektar), bei dem ich jagen wollte, schließt sich direkt an die Ostgrenze des Bénué-Parkes an. Der ganzjährig Wasser führende Bénué-Fluss bildet die Grenze zwischen Nationalpark und Jagdgebiet. Janick war mir als erfahrener Löwenjäger empfohlen worden.

Folgende Wildarten kommen vor: Elefant, Büffel, Löwe, Rieseneland, Hippo, Roan und Topi (Wildarten Kategorie A). Davon sind zwei auf der „großen“ Jagdlizenz frei.

Kategorie B: (davon sind vier frei): Hartebeest, Kob (Grasantilope), Buschbock, Riedbock, Hyäne, Pinselohrschwein, Warzenschwein, Rotflankenducker, Kronenducker, Oribi, Pavian.

Die Quotenfreigabe wird in West- und Zentralafrika sehr zurückhaltend gehandhabt. So waren in diesem Jahr in Janicks Konzessionsgebiet frei: drei Elefanten, zwei Löwen, sieben Büffel, sechs Rieseneland, acht Roan, lokal Koba genannt, sowie drei Hippos. (Leoparden sind in Kamerun nicht frei.)

Großzügiger ist die Freigabe bei den Plainsgame-Arten: Kob, Western Hartebeest (örtlich Bubal genannt), Wasserbock, Riedbock, Buschbock, Oribi, Kronenducker und Rotflankenducker. Warzenschweine sind häufig, die Trophäenqualität ist aber im Vergleich zu Süd- und Ostafrika bescheiden. Pinselohrschweine kommen vor, machen sich aber, wie wir später noch sehen werden, sehr rar. So weit zur Vorgeschichte und zu den fürs weitere Verständnis notwendigen Vorkenntnissen.

Wir starteten am Dienstag, den 8. März pünktlich um 19.00 Uhr mit Air France ab Frankfurt Richtung Paris. Der ursprünglich gebuchte Flug von Paris direkt nach Garoua mit Air Cameroon war kurzfristig gecancelt worden, sodass wir, meine Frau Elke und ich, über Douala mit Zwischenstopp fliegen mussten.

Ich hasse den Flughafen in Douala! Das Klima ist schwülheiß, das Personal geldgierig und die Organisation chaotisch. Dies war nun meine fünfte Kamerun-Reise, und mittlerweile wusste ich, wie ich mit der Situation umgehen musste. Ich setzte eine finstere Miene auf, ging mit energischen Schritten, so als würde ich mich auskennen, und hielt mir alle, die „mein Bestes“ wollten, energisch vom Leib. Grundsätzlich sprach ich nur mit Leuten, die einen Dienstausweis am Revers hatte. Sie helfen einem in der Regel auch ohne „Geschenk“ weiter.

Pünktlich kamen wir am 9. März morgens um 6.00 Uhr in Douala an und der Weiterflug gelang tatsächlich mit nur 45 Minuten Verspätung in Richtung Garoua. Wir hatten die Nerven besessen, das Gepäck von Frankfurt nach Garoua durchzuchecken, und auch Janick und sein Kollege Patrick waren freudig überrascht, dass alles so reibungslos geklappt hatte. Der Waffenkoffer war allerdings schwer beschädigt, aber die beiden Repetierbüchsen (.375 Holland & Holland, .416 Rigby) waren unversehrt.

Der Rest des Tages verging mit Behörden-Papierkrieg und vierstündiger Fahrt ins Jagdcamp, das traumhaft am Bénué liegt, wo wir Janicks charmante Gattin Victoria, gebürtige Italienerin, kennen lernten. Die Kommunikation war also sichergestellt, da Elke, die zehn Jahre in Italien gelebt hat, fließend italienisch spricht. Die beiden Frauen verstanden sich auf Anhieb. Die Tischgespräche verliefen dann entsprechend amüsant. Die beiden Berufsjäger sprachen französisch miteinander, die beiden Frauen italienisch, ich beherrsche als Fremdsprache nur englisch und wenige Brocken französisch, aber wir haben bereits am ersten Abend viel gelacht.

Der erste Jagdtag

Wir begannen nach dem Kontrollschießen der Gewehre an einem der zahllosen „Mayos“, also der Trockenflüsse im Jagdgebiet, die teilweise noch Wasser führten, nach frischen Löwenspuren zu suchen. Die Mayos, aber auch der wasserreiche Bénué ziehen alles Wild und Raubwild magisch an. Die Grenze zwischen Nationalpark und Jagdgebiet ist klar definiert. Der Wasser führende Bénué gehört zum Nationalpark. An dem dem Park abgewandten Ufer beginnt die Jagdzone. Wir fanden ziemlich bald eine große Löwenfährte, zwei Tage alt, sowie drei geringere, wohl von Löwinnen.

Auf der Suche nach Löwenfährten in einem der zahlreichen Mayos (Trockenflüsse)

Plötzlich geriet uns Aasgeruch in die Nase, und Janick signalisierte mir, mich schussbereit zu machen. Doch die Roan, die wir in der Wilderer Schlinge fanden, war bereits fast völlig vom Großraubwild aufgefressen. Um 11.00 Uhr zog es uns mit Macht zurück ins Camp. Es war mörderisch heiß, wir maßen 45 Grad im Schatten. Dazu kam eine für diese Jahreszeit ungewöhnliche Schwüle, und tatsächlich, als wir um 16.00 Uhr zu einer kurzen Fährtensuche aufbrachen, begann es leicht zu regnen. Normalerweise beginnt die Regenzeit frühestens Mitte April. Doch trotz des ungewöhnlichen Wetters sahen wir viel Wild: Wasserböcke, Oribis, Hartebeests, Rotflankenducker…

Janick war durchaus der Meinung, dass man bei der doch sehr mühsamen und zeitaufwändigen Suche nach Löwenfährten auch die anderen auf der Lizenz freigegebenen Wildarten bejagen konnte. Schüsse würden die Löwen nicht stören. Na ja, er musste es ja wissen. Am nächsten Morgen war es gottlob etwas kühler. Bis 9.30 Uhr hatten wir keine frischen Löwenfährten gefunden, aber dann trafen wir auf frische Büffelfährten, die wir hoffnungsvoll aufnahmen. Aber wie so häufig drehte der Wind und die Herde ging hochflüchtig ab. Bis 11.00 Uhr trackten wir weiter, doch es war kein Herankommen möglich. Die rund 40 Grad im Schatten schlugen gewaltig auf die Kondition, und Schatten hat man in der Savanne selten. Auf dem Heimweg fanden wir die Büffel dann per Zufall wieder. Es waren zwölf Stück, aber nur ein junger, nicht jagdbarer Bulle war dabei.

Do you want a „Potamochère“?

Nachmittags ging es zum nun schon fast routinemäßigen Löwenfährten-Suchen. Hinter einer Flussbiegung entdeckten wir plötzlich eine große, rote „Wildmasse“, die ich zunächst für ruhende Rotbüffel hielt. Janick war natürlich schneller im Ansprechen und flüsterte: „Potamochère, do you want a Potamechère?“ Ich brauchte etwas länger, und dann war der Groschen gefallen, eine Rotte Pinselohrschweine (englisch Bushpigs) saß hier im Kessel. „The big one right is a male“, flüsterte Janick. Ich wusste zwar, welches Stück gemeint war, doch an Schießen war nicht zu denken. Mindestens drei Sauen hätten bei diesem Paketschuss gelegen. Dann wurde es den Sauen doch zu viel. Plötzlich waren sie alle auf den Läufen, und ab ging die Post. Wiederum „alles auf einem Klumpen“. Schießen unmöglich.

Bei uns wäre die Rotte nun sicherlich bis ins übernächste Revier geflüchtet, doch der Jagddruck in den riesigen Konzessionen ist gering, und nach rund 100 Metern konnten wir erkennen, dass die Sauen bereits wieder langsam zogen. Nun aber nichts wie hinterher. Wir blieben an den Sauen dran, aber Bushpig-Keiler sind deutlich schwerer anzusprechen als unsere Sauen oder gar Warzenkeiler. Die Waffen sind kaum sichtbar. Dazu kam der dichte Uferbewuchs am Mayo, sodass man die Sauen zwar immer mal wieder kurz sah, die Zeit reichte jedoch nicht zum Ansprechen. Aber es gelang uns, länger als eine halbe Stunde an der Rotte dran zu bleiben. Sie bestand aus rund einem Dutzend Sauen, und die Berufsjäger signalisierten mir per Handzeichen, dass drei oder vier Keiler in der Rotte mitzögen; nichts Außergewöhnliches bei intakten Pinselohrschwein-Rotten.

Endlich hatten wir sie im freien Gelände. Auf rund 80 Schritt zogen sie halbspitz von uns weg, und dann kam das erlösende: „The big one left!“ Er lag mit Blattschuss im Knall (.416 Rigby, Patronen von Wolfgang Romey, 410 Grains Woodleigh Teilmantel). Die beiden Berufsjäger gerieten nun schier aus dem Häuschen. Janick ließ mir von Patrick übersetzen, dass er in den 17 Jahren, in denen er hier in der Savanne jagte, nur zweimal auf Pinselohrschweine getroffen war. Patrick hatte noch nie welche gesehen. Ich war der Einzige, der bisher hier einen Pinselohrkeiler erbeutete. Im Regenwald, wo Janick auch jagt, sind Pinselohrschweine häufiger anzutreffen.

Eine Überraschung gleich zu Beginn der Safari: Ein guter Pinselohrkeiler.

Beschwerliches Bergen der Beute, grundsätzlich zu Fuss!

Es war ein alter Keiler von etwa 70 Kilogramm (unaufgebrochen). Die Gewehre, wir haben sie später nicht vermessen und die Trophäen sind noch nicht in Deutschland, dürften eine Länge von 17 bis 18 Zentimetern haben, was für einen Bushpig-Keiler gut ist. Janick fasste unseren Erfolg in der für ihn typisch trockenen Art zusammen: „André, die Safari beginnt!“ Am nächsten Morgen beim Frühstück wurde ich mit „good news“ überrascht. Janick hatte seine Pisteure, im vorwiegend frankophonen Kamerun heißen so die Fährtensucher, über Nacht zum „Verhören“ in den Busch geschickt. Vier verschiedene Löwen hatten in einem Revierteil am Mayo-Oldiri ihre markante Stimme ertönen lassen. Da mussten wir hin! Die Landschaft an diesem Trockenfluss ist fantastisch, aber leider fanden wir keine frischen Fährten. Da Janick ja der Meinung war, dass die Jagd auf andere Wildarten die Löwenjagd nicht stört, fehlte ich, bekanntlich wachsen die Bäume ja nicht in den Himmel, zunächst einmal auf 130 Schritt einen Buschbock.

Sauer über mein überhastetes Schießen trottete ich hinter der Mannschaft her Richtung Geländewagen. Doch plötzlich gerieten Berufsjäger und Pisteure in Aufregung. Auf reichlich 150 Schritt hatten wir einen sehr guten Wasserbock entdeckt. Der Blick durchs Doppelglas bestätigte den Grund der Aufregung. „Verflixt, ist der klein in dem Drückjagd-Zielfernrohr“, schoss es mir durch den Kopf. „Reiß dich jetzt bloß zusammen, sonst bist du hier wirklich der Blamierte“, flüsterte mir meine angekratzte Psyche zu. Halbspitz von hinten mit Hochblattschuss lag er jedoch im Knall. Das schwere Geschoss hatte am Trägeransatz die Wirbelsäule durchschlagen. Die Stimmung war gerettet.

Am dritten Jagdtag kam dieser starke Wasserbock zur Strecke.

Janick ließ wegen der Hitze alles Wild an Ort und Stelle häuten und zerwirken. Zum einen sichert es die Qualität der Trophäen und des Wildbrets, zum anderen schont es die teuren Geländewagen. Pisteure und Porteure müssen alles zu Fuß heraustragen. Als Belohnung für den gemeinsamen Jagderfolg brutzeln übrigens die Helfer Leber und Nieren sofort an Ort und Stelle und verzehren sie nur leicht gesalzen. Außer dem Panseninhalt bleibt nichts im Busch. Alles wird verwertet.

Eine Nacht im Busch

Wir beschlossen nun, die kommende Nacht am Mayo Oldiri zu verbringen, um die von den Pisteuren verhörten Löwen selbst zu orten. Die Nacht war so warm, oder besser gesagt heiß, dass man sie ohne Decke, nur mit der Hose bekleidet, unter dem Moskitonetz verbrachte. Alle zwei Stunden wurde ich wach, wartete jedoch vergeblich auf das markante Brüllen des Löwen. In der ersten Dämmerung endlich vernahm ich einen, auch die Richtung konnte ich orten, aber es war sehr, sehr weit. Janick war an diesem Morgen nicht sehr gesprächig. Auf das Löwengebrüll angesprochen, bemerkte er nur kurz: „Nachbar-Konzession!“ Wir verstauten das spartanische Flycamp auf den Autos und rückten ab. Um 6.30 Uhr wurde „abgesessen“, und wir versuchten es auf „gut Glück“. Um 7.00 Uhr bereits kam Hoffnung auf: frische Büffelfährten. Wir nahmen sie zügig auf, und sie ließen sich auch gut halten. Doch kurz nach 7.30 Uhr brüllte weit entfernt, fünf bis acht Kilometer meinte Janick, ein Löwe, diesmal auf unserer Seite. Per Walkie-Talkie riefen wir unseren Geländewagen heran, um so schnell wie möglich in die Nähe des vermuteten Löwen zu kommen.

Ziemlich bald hatten wir viel versprechende Fährten gefunden, doch sie waren vom Vortag. Wir beschlossen, ihnen trotzdem zu folgen. Ich bewunderte wieder einmal die phänomenale Leistung der Pisteure. Elefanten-, Büffel- und Elandfährten kann ich mittlerweile ja nun auch ab und zu halten, aber auf der Fährte der Großkatze bin ich hoffnungslos verloren. Wir versuchten, die Fährte bis etwa 11.00 Uhr zu halten, doch dann mussten wir aufgeben, wir hatten einfach keine Chance.

Auf der Rückfahrt zum Camp wollte Janick mir eine besonders reizvolle Flusslandschaft am Bénué zeigen. Doch statt das Flusspanorama zu genießen, gerieten wir an drei Wilderer, zwei soweit entfernt, dass keine Chance bestand, sie zu erwischen, doch einer war nur 50 Schritt von uns und noch ahnungslos. Wir versuchten, lautlos näher zu kommen, doch der Abstand verkürzte sich nur unbedeutend. Mit barscher Stimme rief Janick ihn an und schoss zur Warnung in die Luft. Mit Rekordgeschwindigkeit startete der „braconnier“ durch. In weiten Sprüngen setzte er durch den, an dieser Stelle leider sehr flachen Bénué, um im Nationalpark zu verschwinden. Zwar nahmen die Pisteure schlagartig die Verfolgung auf, Janick ist berechtigt, Wilderer auch in den Park hinein zu verfolgen, doch sie erwischten ihn nicht. Die meisten Wilderer kommen aus dem Nationalpark. Dort ist die Wildereibekämpfung schlechter als in den von Berufsjägern geführten Jagdgebieten. Zu wenig, mäßig motiviertes, weil schlecht bezahltes Personal, Geldmangel und damit geringe Beweglichkeit der Ranger, all das führt dazu, dass die Wildereibekämpfung in den Parks von wenig Erfolg gekrönt ist. Ergebnis: Die Wilddichten sind in den Jagdgebieten höher als in den Parks!

Wenn Diana lacht

Nachmittages zog es uns wieder an den Bénué. Im Ufersand fanden wir eine sehr große Löwenfährte. „A very big one“, murmelte Janick. Die Fährte war einen Tag alt, aber das hatten wir ja nun schon mehrfach gehabt. Es war mittlerweile nach 17.00 Uhr, und sorglos „verknipste“ ich das letzte Filmmaterial in der Kamera, um die herrlichen Farben am Fluss festzuhalten (ich gehöre ja noch zu denen, die mit konventionellem Apparat, nicht mit der Digitalkamera, fotografieren). In Gedanken war ich schon beim „Sundowner“, für mich war der Jagdtag gelaufen. Doch man soll ihn bekanntlich nicht vor dem Abend loben. Lautlos waren wir im Flusssand voran gekommen, und gesprochen hatte Gott sei Dank niemand. Berufsjäger, Pisteure, Elke und ich, wir entdeckten „ihn“ wohl gleichzeitig. Etwas ungläubig starten wir auf einen vermeintlichen trockenen, langen Baumstamm, der sich als im Sand liegender Löwe „entpuppte“.

Wir waren nur 70 Schritt entfernt und wussten nicht, ob er schlief oder nicht. Lautlos knieten wir uns hin. Albert, unser erster Pisteur bedeutete mir, ich solle auf seiner Schulter auflegen. Flüsternd diskutierten die Berufsjäger hinter mir über Geschlecht, Alter und Stärke. Ich drehte mich kurz um, und Janick machte die berühmte Bewegung mit dem rechten Zeigefinger: „Schießen!“ Der Löwe lag mit dem Rücken zu uns, halbspitz von uns weg nach rechts. Das Zielfernrohr-Absehen stand zwischen den Schulterblättern, aber ich wartete auf das Hochwerden der Katze. Albert, der meinte, ich hätte den Löwen nicht gesehen, deutete energisch in seine Richtung, was ich mit einem geflüsterten „Oui“ und der Handbewegung, er solle den Mund halten, quittierte. Doch dann hatte die Großkatze uns bemerkt. Im blitzartigen Hochwerden drehte sie sich Richtung rettender Deckung, doch bevor sie abspringen konnte, fasste sie mein erster Schuss. Wieder wirbelte sie herum

und schlug mit der rechten Pranke. Sie kam nicht mehr weg, war aber noch auf den Läufen. Im Schuss hatte ich repetiert, und von hinten ertönte das obligatorische: „Shoot again!“ Der zweite Schuss warf sie zu Boden, und ein Fangschuss in Richtung Herz beendete die Jagd. Wir konnten dieses unerwartete Waidmannsheil kaum fassen. Alle waren ein wenig blass um die Nase, aber das Händeschütteln, Umarmen und Schulterklopfen wollte kein Ende nehmen. Elke musste

schlucken, der Adrenalinspiegel war doch extrem hoch. Es war ein Riese von Löwe. Der erste Schuss saß hoch, knapp hinter dem Blatt. Er hatte nur die Lunge gefasst. Doch der zweite, etwas weiter vorn, ebenfalls hoch, hatte das rechte Blatt und die Wirbelsäule durchschlagen. Das Teilmantelgeschoss der .416 Rigby hatte erstaunlicherweise beim zweiten Schuss keinen Ausschuss gebracht. Janick rief nach den obligatorischen Trophäenfotos mit den Digitalkameras der Berufsjäger (mein „Oldtimer“ war ja „voll“), nahezu die gesamte männliche Campmann schaft per Walkie-Talkie. Sogar Victoria, die Katzen über alles liebt, kam mit. Sie war wohl die einzige, die ein wenig traurig war. Der Abtransport der Beute, das Steilufer hinauf, war für unsere Helfer eine ziemliche Plackerei. Dann ging es durch das dichte Ufergestrüpp. Aber endlich waren wir am Geländewagen und unter dem Gesang der Pisteure fuhren wir ins Camp.

Ein langer Weg – ich habe nachgerechnet, mehr als 300 Kilometer bin ich auf diesen vier Jagden auf der Löwensuche gelaufen – hatte sein Ziel gefunden. Die als Dank spendierten Biere an Pisteure und Porteure ließen das abendliche „Tam-Tam“ mit Tanz zu Ehren des „Löwentöters André“ noch fröhlicher ausfallen. An diesem Abend haben wir etwas länger am „Cowboy’s TV“, wie Patrick scherzhaft das Campfeuer nannte, gesessen…