Ende 2001 verstarb unter bizarren Umständen Greg Hemingway, der Lieblingssohn des berühmten Schriftstellers und Jägers. Dr. Günter Klatt lernte ihn auf einer Jagdreise kennen.

|

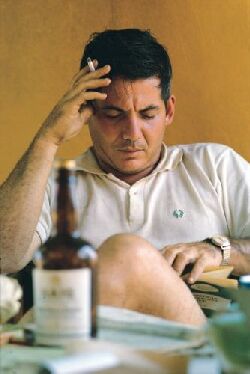

| Greg Hemingway, 1965. Schon damals durfte der Whisky nicht fehlen. |

Weihnachten 2001 erhielt ich einen Brief vom ehemaligen Ausbilder am Mweka-Game-College am Fuß des Kilimandscharos, Anno Hecker, der mit der Frage endete: „Wie findest Du das mit Greg Hemingway?“ Ich hatte keine Ahnung, worum es ging. Auf meine Nachfrage erhielt ich die Kopien mehrerer Artikel aus deutschen Tageszeitungen. Der Name Hemingway sorgt nun mal für Aufmerksamkeit.

Was war passiert? Der 69-jährige Lieblingssohn des Nobelpreisträgers wurde halbwegs nackt auf der Straße wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses verhaftet. Und, da er sich als Transvestit gekleidet hatte, in ein Frauengefängnis eingeliefert, in dem er an Herzversagen verstarb.

In der Tat ein bizarrer Tod. Vier Mal verheiratet und Vater von acht Kindern hatte er sich als Gloria Hemingway ausgegeben. Er litt zweifellos an seinem Übervater und versuchte in manchem, diesem nachzueifern. Doch dass er laut Frankfurter Allgemeiner Zeitung auf einer Safari angeblich 18 Elefanten erlegt haben soll, wird nicht nur von Anno Hecker bezweifelt.

Im Herbst 1965

Als Stipendiat der Marburger Universität bemühte ich mich im Herbst 1965 im ehemaligen Deutsch-Ostafrika, heute Tansania, Material für eine Dissertation zusammenzutragen.

Aber als Jäger reizte es mich natürlich auch, mein Jagdglück auf das ostafrikanische Wild zu versuchen. So manches Mal fuhr ich die kurvenreiche und in der Regenzeit verschlammte Straße, vorbei an den Kaffeefarmen der Firma Tchibo hinauf zum Mweka-Game-College. Ein anderer Lehrer dort war Patrick, der zweite Sohn des Schriftstellers Ernest Hemingway, immer vergnügt und mit dem durchdringendsten Lachen, das ich jemals hörte.

Bei einem meiner Aufenthalte dort oben bekam Patrick Besuch von dem jüngsten der drei Hemingway Brüder, dem Mediziner Gregory. Auch er hatte das Blut seines Vaters in den Adern und war ein leidenschaftlicher Jäger. Wie leidenschaftlich, sollte ich erst später zu spüren bekommen. Zunächst aber freundeten wir uns schnell an, und schon wenige Tage später lenkten wir meinen Landrover in den tiefen Busch, meiner ersten Elefantensafari entgegen. In Greg, er wollte früher einmal Berufsjäger werden, erhoffte ich mir einen erfahrenen Begleiter.

Wie sein Vater, so fasste auch er eine große Zuneigung zu diesem faszinierenden Land, doch auch zu der Tochter des in Moshi (1955) praktizierenden Arztes Dr. Strohschneider. Ein Berufsjäger als Schwiegersohn war dem Vater nicht genug, und so ging Greg zurück in die USA, um Medizin zu studieren. Doch mit der Entfernung und der Länge des Medizinstudiums starb die Liebe dahin.

Strohschneiders Tochter heiratete dennoch einen Berufsjäger, den Grafen Meran, mit dem sie später in USA-River, zwischen Kilimandscharo und Meru gelegen, bei dem Ungarn Dr. von Nagy lebte. Greg selbst fand nach Abschluss seines Studiums noch lange nicht wieder den Weg zurück nach Tansania.

|

| Das Mweka Game College, herrlich gelegen am Fuß des Kilimandscharo. |

Die grünen Hügel Afrikas

Doch jetzt saßen wir vorn zusammen auf einer Bank im Landrover und „Green Hills of Africa“ wurde unser Begleiter für die nächsten Wochen. Der rote Staub verwirbelte hinter dem Wagen. Peter Hamisi, mein Boy für alles, nahm traurig Abschied von den schönen Töchtern der Dschagga, um wenig später hochmütig an den langen braunen Gestalten der Massaidamen hinaufzublicken, von denen ihn doch Welten unterschieden.

Als Stipendiat einer deutschen Universität war das Geld natürlich nicht allzu reichlich, und so war das Angebot von Greg durchaus verlockend. Ich sollte Landrover und Ausrüstung – beides hatte ich ja sowieso – stellen, und er würde für alles andere aufkommen. Mit den nötigen, auf meinen Namen gelösten Lizenzen, etlichen Kisten Bier, Whisky und Zigarren trafen wir in unserem Jagdgebiet in der südlichen Massaisteppe ein. Unsere erhoffte Jagdbeute sollten die großen Elfenbeinträger sein.

In fast gleichem Rhythmus – nach dem Aufstehen nicht etwa ein opulentes Mahl, sondern Whisky und anschließend eine lange Zigarre – verbrachten wir die Tage, spurenlesend und meist nach langen Märschen erfolglos. Wir hatten zwar einen guten Fährtenleser, der schon dem Vater Ernest gedient hatte, aber auch er konnte die großen Elfenbeinträger nicht herbeizaubern.

Schließlich sollte es doch klappen, nur dass ich mich bei dieser ersten Begegnung mit einem einsamen Elefantenbullen ganz auf mich allein gestellt fand. Vorsichtig und nichtsahnend versuchte ich, gegen den Wind eine Schlucht herunterzuklettern. Das Erstaunen allerdings dürfte beidseitig gewesen sein, kaum zwanzig Meter trennten mich auf einmal von einem stattlichen grauen Koloss. Oberhalb von sich erwartete er anscheinend die geringste Gefahr. Nicht wissend, was er mit mir hoch am Rande der Schlucht anfangen solle, ließ er mir gerade soviel Zeit, dass ich ihm die Kugel der .458 Winchester Magnum sauber zwischen die Lichter setzen konnte. Langsam knickten nacheinander die beiden vorderen Säulen ein, dann gemeinsam die hinteren, der gewaltige Körper fiel auf die Seite, und ein einziges Stöhnen entrang sich als letzter Todesseufzer seiner Brust. All dies unmittelbar vor meinen Augen, die jedes Detail in sich aufnahmen.

Die anschließende rote Arbeit an einem Elefantenkörper ist gewiss nicht jedermann Sache, schon gar nicht die eines Jagdtouristen. Doch ich wollte es wissen und machte mich mit einem afrikanischen Helfer und den dazugehörigen Beilen und Haumessern daran, das Elfenbein vom Schädel zu trennen. In der Glut des Mittags unter der äquatorialen Sonne roch, ja stank es bald wie in einem Schlachthaus.

Stundenlang hatte ich Wache gehalten bei dem toten Elefanten, während ich auf die Afrikaner wartete, und nun dieses abstoßende Zerteilen nur wegen des Elfenbeins. Fast war ich bereit, das Jagen überhaupt aufzugeben, da halfen mir in meinem selbst verursachten Katzenjammer auch nicht die vielen Whisky, die mir der unsentimentale Greg verabreichen wollte. Viele Büffel, Leoparden und Löwen sollte ich noch vor die Büchse bekommen, einen Elefanten allerdings nie wieder jagen.

Rastlos wie Ernest Hemingway

Nach einigen Wochen trafen wir erneut am Kilimandscharo bei Patrick ein, um einige amerikanische Freunde Gregs zu treffen. Wir hatten uns inzwischen soweit angefreundet, dass ich nochmals vier Wochen mit Greg und seinen Freunden in den Busch zog. Sie hatten sich in Boston kennengelernt: ein Journalist, ein Filmunternehmer, ein Millionär und ein Harvard-Professor, der gerade von den Amerikanern als Nierenspezialist für den Nobelpreis vorgeschlagen worden war.

Und wieder diente uns die Novelle „Die grünen Hügel Afrikas“ als Safari-Vorlage. Greg hatte inzwischen einen alten Landrover gekauft und noch einen VW-Bus als Verpflegungstransporter dazugemietet. Jeder von uns beiden übernahm zwei der Gäste, ich den Journalisten und Millionär.

Rastlos wie seinerzeit Ernest Hemingway durchzogen wir in den folgenden Wochen die Gegenden des nördlichen Tansania. Kaum ein Revier wurde auf seine Möglichkeiten hin konsequent durchpirscht. Schien etwas nicht am ersten Tag erfolgversprechend zu sein, so wurden am Abend oder in der Nacht die Zelte schon wieder abgebrochen.

Trotz dieser nutzlosen Hetze war es ein berauschendes Gefühl, jeden Tag auf der Pirsch sein zu dürfen, das Wild aufzuspüren und auf seine Trophäen hin kritisch zu beobachten. Scheu schreckten im abendlichen Dämmerlicht links und rechts die Dik-Dik in den Busch zurück. Am Horizont sahen wir so manches Mal, wie sich die schwarzen Rücken einer Büffelherde gegen die Sonne abzeichneten. Die Abende im „Niemandsland“ unter einer Schirmakazie weitab aller Zivilisation mitten in der Steppe fanden uns versammelt vor dem Feuer, Tages-Ereignisse zum zehnten Mal durchkauend oder Pläne für den morgigen Tag diskutierend. Doch so manches Mal starrte man nur schweigend in die Glut, mit den Gedanken fernab und doch der Ewigkeit nahe.

Der große jagdliche Wurf wollte uns noch nicht so recht gelingen; war es die Hemingway´sche Rastlosigkeit oder jagten wir in unterbesetzten Revieren? Der Große Kudu blieb ein Schemen und der Kleine ließ sich auch nicht blicken. Die Büffelherden entpuppten sich jeweils als Kühe mit Kälbern¸nur Impalas, Kongonis, Thomson- und Grantgazellen zählten zu unserer Beute.

Erst am siebten Tag wurde das Eis gebrochen. Am frühen Morgen mit der unvermeidlichen Zigarre als Frühstück verließ ich mit meinen beiden Amerikanern Jack und Bud unser Standquartier bei Kwa Kuchinja südöstlich des Manyarasees, um in die Weiten der Massaisteppe hinauszufahren. Dort hatten wir am Vorabend eine große Zebraherde ausgemacht. Wie immer so auch jetzt trug ich meine Sauer Bockbüchsflinte im Kaliber 7x65R.

Hilfe für die Massai

Wir waren noch keine Stunde unterwegs, als aus einer Manyatta aufgeregt zwei Massai, angetan mit einer schmutzigen orangefarbenen Toga, riesigen Perlohrgehängen und einem breiten Grinsen, auf uns zu liefen: „Bwana, simba anana punda mingi“ (Herr, ein Löwe tötet viele unserer Esel). Und gerade an diesem Morgen hatte er wieder zugeschlagen, einen Esel gerissen und diesen mit sich über die Steppe geschleift. Helfen sollten wir ihnen, anderenfalls würden sie durch den Verlust ihrer Herde ein Opfer der Armut.

Unbesonnen und unerfahren wie ich war, ließ ich mich an die Stelle führen, wo der Löwe den Esel gerissen hatte. Die breite Fährte der über den Boden gezogenen Beute wies selbst einem unerfahrenen Fährtenleser den Weg wie auf einer Autobahn.

Mutig mit meiner einschüssigen Sauer, im Flintenlauf zur „Sicherheit“ eine Brenneke, folgten wir dem Löwen zuerst zu Fuß. Mich beschlich allerdings das vage Gefühl, doch nicht entsprechend ausgerüstet zu sein, um allen Eventualitäten begegnen zu können. Deshalb zogen wir uns auf den Landrover zurück und nahmen mit diesem die weitere Verfolgung auf, eigentlich mehr aus gespannter Neugierde, um zu sehen, ob Näheres über den Übeltäter zu erfahren sei, als um wirklich auf Löwenjagd zu gehen. Doch wer beschrieb unser Erstaunen, als bald nur wenige Meter vor uns der Löwe aus dem Busch „entfleuchte“. Jack, die Büchse immer parat, sprang vom Wagen herunter und auf den nächsten Baum zu, um mit dem einzigen Schuss den flüchtenden Simba in die ewigen Jagdgründe zu befördern. Doch nicht die Seele entwich ihm nach dem Schuss, sondern mit lediglich verletzter Pranke zog er sich in das Gebüsch zurück.

Jetzt war guter Rat teuer, zitterten uns doch die Knie vor der eigenen Courage und in dem Bewusstsein, nicht ganz recht gehandelt zu haben. Es war ja wohl ausgemachter Leichtsinn, mit einer derartigen Waffe bestückt, einem der großen Fünf weiter folgen zu wollen. Gegen das Jagdgesetz, das ein Mindestkaliber von über neun Millimeter vorschrieb, war es in jedem Falle.

Letztlich gelang es mir, die Massai zu veranlassen, die betreffende Buschecke, die allseits von offener Steppe umgeben war, weiter zu beobachten, während wir den Heimweg antraten, um im Camp das weitere Vorgehen mit Greg abzusprechen. Er selbst war nicht aufzutreiben, hatte aber glücklicherweise die Winchester im Camp gelassen. Nun gut!

Ausgerüstet mit zwei Gewehren und vor allem diesem schweren Kaliber, wollten wir es dann doch selbst versuchen. Nach einer kleinen Stärkung, diesmal in Form einer echten Mahlzeit, ging es an den Ort unserer „Untat“ zurück. Sogleich stellten sich auch wieder unsere langbeinigen Massai-Freunde ein und berichteten umständlich, dass der Löwe noch im gleichen Terrain sein müsse.

Da ich bei der verwundeten Katze kein Risiko eingehen wollte, zumal ich ja auch nicht genau wusste, wo wir zu suchen hatten, näherten wir uns vorerst wieder im Landrover der vermutlichen Stelle im Busch. Omari, unser alter Fährtenleser, saß auf einem der vorderen Kotflügel und dirigierte mich derart geschickt und schnell, dass ich mit fast 25 Kilometern pro Stunde der Löwenfährte folgen konnte. Wieder wurden wir überrascht, als sich auf einmal aus etwa 100 Meter Entfernung das Ziel unserer jagdlichen Unerfahrenheit mit ungelenken Sprüngen dem entgegenkommenden Landrover näherte.

Was mag wohl in dem Kopf des Löwen vorgegangen sein, sich diesem seltsamen, gefahrdrohenden Ungetüm zu stellen? Offensichtlich galt auch in diesem Falle der hehre Grundsatz, Angriff sei wohl die beste Art der Verteidigung. Jedenfalls stoppte ich den Wagen sofort, und Jack eröffnete von der offenen Ladefläche das Feuer. Gleichzeitig veranstaltete unsere Begleitmannschaft aus Massai und anderen Afrikanern, zu denen sich auf schnellstem Wege Omari gesellt hatte, einen höllischen Spektakel. Wozu das dienen sollte, zur Abschreckung oder Anfeuerung, blieb mir allerdings verborgen.

Wie auch immer, Jack verfeuerte seine Munition aus der 458, ohne den Löwen tödlich zu verletzten. Die nunmehr aufs Äußerste gereizte Katze sprang mit ihrem letzten Satz halb auf die Motorhaube und zerfetzte mit ihren gewaltigen Zähnen das knochenhart bewehrte Gummi des Reserverads, nur wenige Zentimeter vor meinem Gesicht. Uns trennte nur die Windschutzscheibe aus einfachem Fensterglas. Doch was mag erst der Löwe gedacht haben, als ihm statt des erwarteten warmen Blutstrahles einige Atü um die Ohren sausten? Von der Ladefläche kamen zwar Entsetzensschreie, aber nicht die erwarteten Schüsse.

In Bruchteilen von Sekunden fuhr ich mit dem Wagen an und stieß somit den Löwen, der auf seinen Hinterläufen stand, herunter. In der allgemeinen Aufregung verhakte sich mein Beifahrer hinter dem Gangknüppel, der Wagen kam wieder zum Stehen, und der Löwe sah offensichtlich seine beste Chance, sich zu retten, indem er flugs unter den Wagen kroch.

Wieder war guter Rat teuer. Hinten auf dem Landrover eine Ansammlung von Ratlosigkeit, ich selbst mit Bud und der Sauer in der Führerkabine und unter uns ein Löwe, von dem wir weder genau wussten, wie er sich unter dem Wagen befand, noch, wie angeschlagen er war. Langsam verlor ich die Geduld mit meinen „Jägern“ und öffnete vorsichtig die Wagentür, um mich mit der Bockbüchsflinte über das Dach auf die Ladefläche zu hangeln. Dabei konnte ich die äußerste Spitze des sicher nicht vor Freude wedelnden Schwanz-Endes erkennen. So war etwa klar, wo mit dem Haupt zu rechnen war. Um mir aber Gewissheit zu verschaffen, bat ich zwei unserer Mannen, mich an den Beinen festzuhalten, um mich kopfüber herunterhängen zu lassen.

Näher sollte ich selbst im Zoo nie wieder einem Raubtier ins Gesicht starren: Zwei Meter vor mir versuchte der Löwe in der Enge seines selbstgewählten Unterschlupfes seine Pranke zu heben. Schnell ließ ich mir meine Sauer geben, und immer noch an den Beinen hängend trug ich dem offensichtlich weidwunden Löwen die letzte Kugel an. Gespenstisch lautlos fiel das mächtige Haupt auf die Seite.

Leicht benommen von dem Blute, das mir weniger zu Kopf gestiegen als vielmehr hinuntergesackt war, war ich dennoch erleichtert, dass dieses zweifelhafte Abenteuer, für das ich mich letztendlich verantwortlich fühlte, zu Ende war.

Aufgeregt schnatterten die Afrikaner und gestikulierten wild, ein farbiges Schauspiel in der graubraunen Landschaft. Mit mehreren Mann hievten wir den schweren Körper des Königs der Steppe auf den Wagen, und nachdenklich trat ich die Heimfahrt ins Camp an. Wie sollte ich das alles nur erklären? Ich selbst hatte gar keinen Löwen auf meiner Jagdlizenz. Vor dem Gesetz war ich der Erleger, und mit dieser Geschichte standen meine ganzen weiteren Möglichkeiten zu jagen auf dem Spiel. Vertuschen konnten wir nichts, es waren doch zu viele Afrikaner mit von der Partie. So konnte es vorerst nur darum gehen, so zu tun, als hätte alles so und nicht anders laufen müssen.

Zurück in den Norden

Als Greg am Abend enttäuscht von einem wieder einmal erfolglosen Jagdtag mit seinen Begleitern ins Lager kam, gab es zwar ein berechtigtes und gehöriges Donnerwetter, in dem allerdings ein Unterton deutlich mitschwang: Warum hatte gerade dieser deutsche Student mit meinen Freunden so viel Glück, ein Greenhorn, das er doch war! Zwei Wochen später waren wir in Nairobi, die Geschichte der Löwenjagd von Kwa Kuchinja hatte die Stadt allerdings schon vorher in mehreren Variationen erreicht.

Indes zogen wir weiter unruhig von einem Lagerplatz zum anderen, noch immer auf der Suche nach dem legendären Kudu, dem unwahrscheinlichen, heimlichen grauen Spuk hier in der kargen Steppe südlich des Manyarasees. Papa Hemingways grüne Hügel in Afrika waren alles andere als das. Staub zog sich hinter dem Wagen her als rote oder graue Wolke und knirschte zwischen den Zähnen.

Wieder und wieder wurde alles ausgeladen, und auf einem uralten Klapptisch servierte unser Koch Peter Hamisi seine in Asche gebackenen Brotfladen. Wir hatten zwar einen mit Petroleum betriebenen Kühlschrank bei uns, doch die Ruhepausen waren zu kurz, als dass er seine Kapazität voll entfalten konnte. So rann meistens nur ein lauwarmes Bier unsere durstigen Kehlen herunter. Abgekämpft und durch Rastlosigkeit meistens erfolglos kehrten wir in den Norden Tansanias zurück.

In der Nähe des Manyarasees lebte derzeit noch einer der letzten deutschen Farmer auf einem Besitz von über 20.000 Hektar mit herrlichem Wildbestand aufgrund des angrenzenden Manyaraparks. Dieser faustische Mensch, Georg Damm aus Marburg, war dabei, seinem Namen alle Ehre zu machen, indem er auf seinen Ländereien mit riesigen Raupenfahrzeugen Dämme für viele kleine Stauseen anlegte, um so die Regenzeit besser nutzen zu können.

Diese künstlichen Seen wurden ein Anzugspunkt für viele Wildarten neben den eigenen knapp 4.000 Rindern. Damm hatte es vor dem Krieg als landwirtschaftlichen Berater für eine Missionsstation nach Tanganyika verschlagen. Nach allerlei Irrwegen als Karakulschafzüchter in Südwestafrika, kaiserlicher Landinspektor in Äthiopien und Boyfriend von Evita Peron in Argentinien kaufte er Anfang der 60er Jahre mit dem Erlös für den Schmuck seiner englischen Frau diesen herrlichen Besitz.

1974 besuchte ich ihn wieder auf seiner Farm, auf der er inzwischen mit seiner 30 Jahre jüngeren Freundin lebte. Ahnungsvoll riet er mir, der ich unverhofft bei ihm auftauchte, meinen Besuch sofort wieder abzubrechen. Zwei Tage später starben sie einen qualvollen Tod von den Händen einiger afrikanischer Mitarbeiter, die ihn im Besitz größerer Summen Geldes wähnten.

Sein Freund, der Präsident Julius Nyerere, sorgte höchstpersönlich für die Ahndung dieser nutzlosen Tat an einem aufrichtigen Freund dieses jungen afrikanischen Staates. Auch manch deutscher Jäger wird sich seiner Gastfreundschaft und der Möglichkeiten, auf Manyara-Estate zu jagen, gern zurückerinnern.

Georg Damm hatte mir seinerzeit immer wieder erlaubt, auf seiner Farm zu waidwerken, eine Gelegenheit, die ich häufiger wahrnahm. So auch dies Mal mit der Hemingway-Partie. Nur eines sollten wir vermeiden, nämlich die Jagd auf den Kleinen Kudu, der gerade begann, dort wieder heimisch zu werden.

Greg wusste dies, und groß war meine Wut und mein Ärger, als ich eines Mittags zwei sehr junge Böcke mit noch nicht einmal voll entwickeltem Gehörn erlegt vor unserem Lager sah.

Ende einer Jagd-Freundschaft

Nach einem Anranzer von Georg machte ich mich auf den Weg in die Steppe, um Greg zur Rede zu stellen. Ich weiß heute nicht mehr, welche Worte ich benutzte. Doch eines gab das andere, und wie zwei Kampfhähne standen wir uns in einer kleinen Schlucht gegenüber, jeder mit seinem geladenen Gewehr und wutverzerrtem Gesicht.

Elefant, Löwe, Leopard und Büffel, Antilopen, alles hatte ich erfolgreich bejagt, doch Greg war mit seinen Freunden kaum zu Schuss gekommen. „You are a fucking German“, waren noch seine freundlichsten Worte. Dem herbei eilenden Professor sollte es nicht leicht fallen, diesen kritischen Moment, geboren aus Jagdneid, Unvernunft und überreizten Nerven, zwischen uns zu entschärfen.

Dieser Tag war dann das Ende einer hoffnungsfroh begonnenen Freundschaft. Kaum, dass wir noch das Nötigste miteinander sprachen, verbrachten wir die letzten Tage der Jagd. Bald danach trennten wir uns am Kilimandscharo für immer.

Mehrere Versuche, durch briefliche Kontakte eine Versöhnung herbeizuführen, schlugen fehl. Vor nicht allzu langer Zeit erfuhr ich über seinen Bruder, dass Greg, der sehr ähnliche Symptome wie sein „Übervater“ zeigte, in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen werden musste.

„Was ich wirklich sein wollte, war ein Hemingway-Held“, schrieb Greg in seinen Erinnerungen. Er sollte zwar der talentierteste der Hemingway-Söhne gewesen sein, aber Trunksucht, Depressionen und ein übersteigertes Selbstwertgefühl zerstörten seine guten Anlagen.